東京の主要な

歴史スポット

東京には商業やオフィスビル、高層マンションなど最先端の建物が建ち並ぶ一方、今も四季の移り変わりや、歴史を感じるスポットが様々なエリアに点在しています。

ぜひ色んなスポットを散策し、その街ならではの魅力を感じてみてください。

旧江戸城の本丸、二の丸、三の丸部分が現在の皇居東御苑で、明治時代に宮殿の造営にあわせて皇居附属庭園として整備されたものです。

今も皇居の一部であり、宮内庁が管理しています。1968年(昭和43年)から一般公開され、江戸城の中心部分を散策することが可能です。苑内は自然が豊かで、皇居関連の施設や江戸城の遺構など歴史的な史跡も見ることができます。

桜田門は1860年(安政7年)に起きた、水戸藩浪士らによる大老・井伊直弼の暗殺事件、「桜田門外の変」で有名な門です。

江戸城三の丸の入口である桔梗門(ききょうもん)も桜田門という名があるので、江戸時代には桔梗門を内桜田門、こちらを外桜田門と呼んでいました。

現在、桜田門と通称されるのはこの外桜田門です。

国会議事堂は国政を議論する場として1936年(昭和11年)に建築された建物です。左右対称な建物で、正面から見て左が衆議院、右が参議院になります。

当時は日本一の高さを誇り、永田町の高台に美しい御影石で装われた議事堂は「白亜の殿堂」と賞賛されたそうです。両院とも現地での申し込みにより見学可能です。

1868年(慶應4年)3月14日、翌日に江戸城総攻撃を控えていた維新軍参謀「西郷隆盛」と、幕府陸軍総裁「勝海舟」により歴史的な会見がこの場所でおこなわれました。 日本の行く末を案じたトップの会談により、江戸城無血明け渡しが決定され、江戸城を取り囲んでいた官軍は江戸城総攻撃を中止し、江戸の街は戦火から守られました。

NEC本社ビルの脇に薩摩屋敷跡の碑が立てられています。

1958年(昭和33年)12月23日に竣工された港区芝公園にある総合電波塔です。

東京タワー竣工前は、各テレビ局が電波塔を各地に設置しているものの、電波塔の位置がバラバラだったため、チャンネルを変える度に電波の位置の調整が必要な点や、送信範囲が狭いなどの問題がありました。

それらの問題解決のため、電波塔を一箇所に集約させる目的で建築されました。高さは333mで現在も東京のシンボルとして親しまれています。

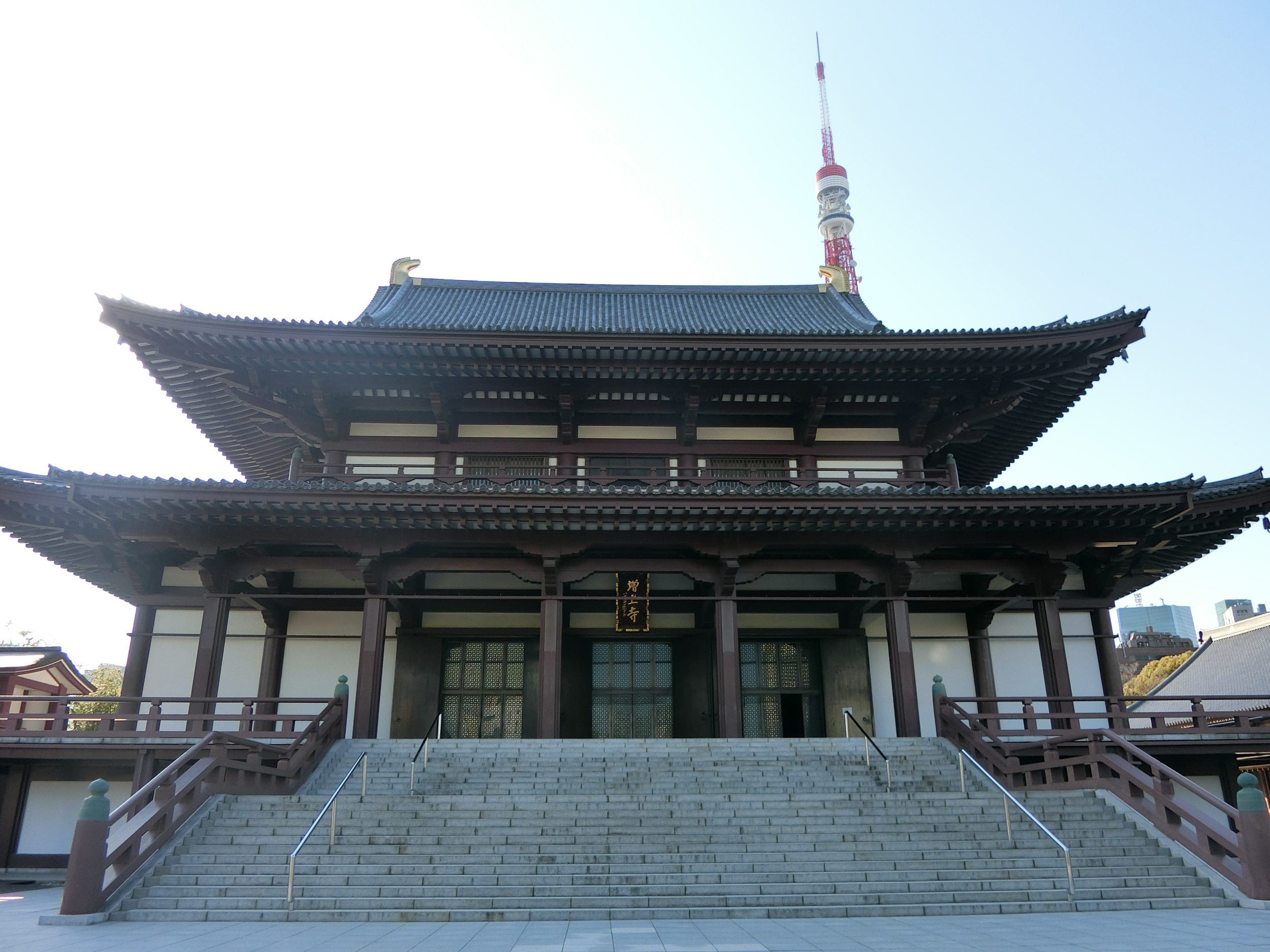

増上寺は、浄土宗の七大本山の一つです。1393年(明徳4年)に江戸貝塚(現在の千代田区平河町付近)の地に、酉誉聖聰(ゆうよしょうそう)上人によって開かれました。

1598年(慶長3年)には、現在の芝の地に移転。江戸幕府の成立後には、家康公の手厚い保護もあり、増上寺の寺運は大隆盛へと向かって行きます。しかしその後一転し、激動の近世を生き抜きます。開山から約六百年。現在は都内有数の観光地となり、国内外から大勢の参詣者を受け入れています。

善福寺は平安時代の824年(天長元年)、唐に渡り真言を極めて帰国した弘法大師によって、真言宗を関東一円に広めるために高野山に模して開山されました。

都内では金竜山浅草寺につぐ最古の寺院といわれています。

幕末には初代アメリカ公使館となり、アメリカ駐日公使のタウンゼント・ハリスと館員たちを迎えています。その当時から近代日本の礎を創った福澤諭吉や益田孝といった多くの偉人たちが足繁く訪れています。

泉岳寺は、1612年(慶長17年)徳川家康が幼年、身を寄せた今川義元の菩提を弔うため、江戸城に近接する外桜田の地門庵宗関和尚(1546年~1621年)を迎えて創建した寺院です。

1641年(寛永18年)寛永の大火で焼失も、徳川家光の命で現在の高輪にて再建されました。

赤穂義士の墓地があることで知られており、境内には赤穂浪士のゆかりの品を所蔵した「赤義士記念館」があります。今もなお多くの参拝客が訪れています。

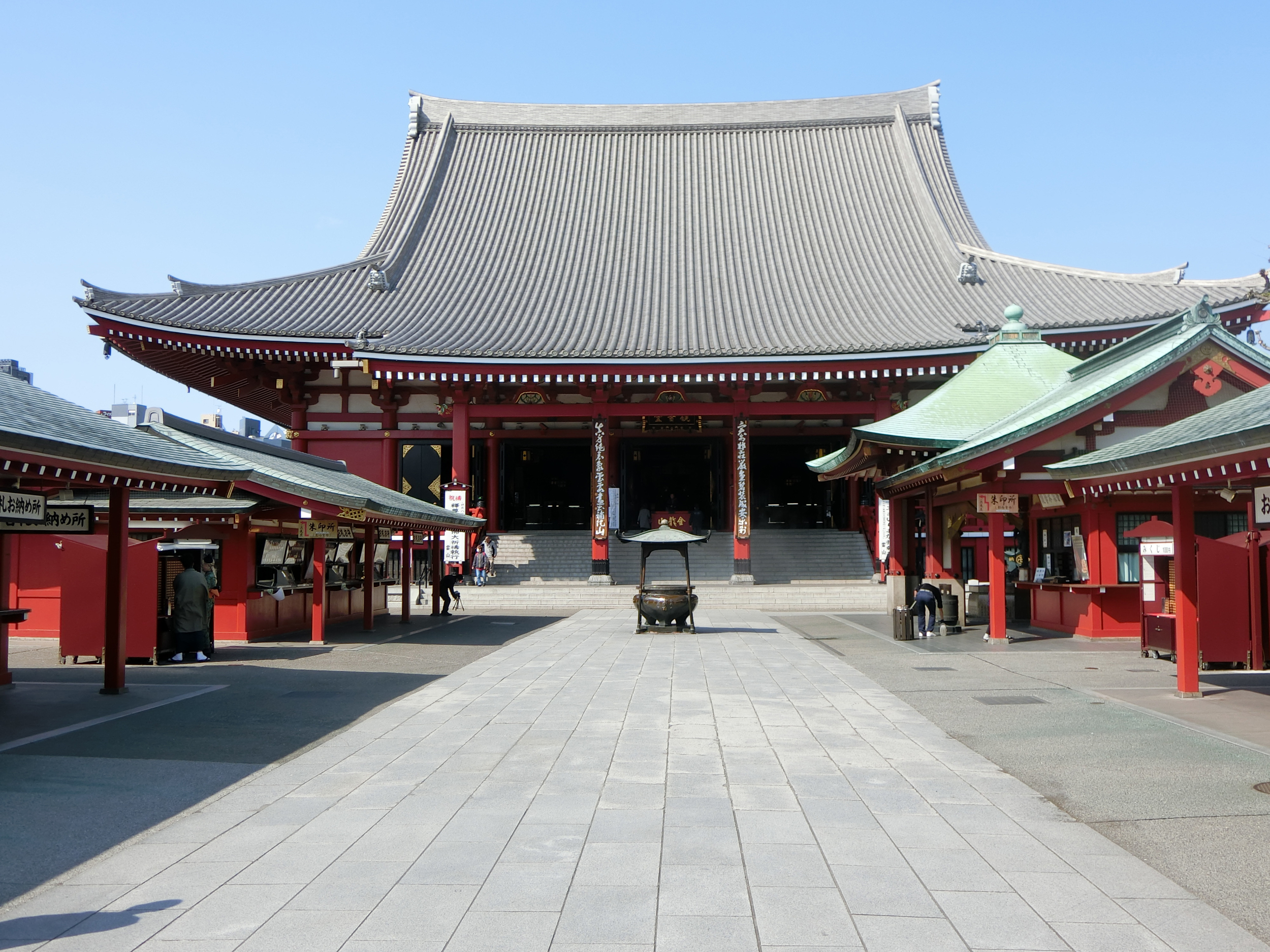

浅草寺は、1400年に近い歴史をもつ東京都内最古のお寺です。西暦628年に江戸浦(隅田川)で漁撈(ぎょろう)中の兄弟の網に仏像がかかり、漁師兄弟の主人である土師中知(はじのなかとも)がこの像を拝して出家したことから浅草寺が始まったとされています。

その後浅草寺は、源頼朝や足利尊氏、徳川幕府の祈祷所として繁栄してきました。今も全国有数の観光地であるため国内外から毎年多数の参拝客が訪れます。

寛永寺は天台宗の別格大本山のお寺です。1625年(寛永2年)に、徳川幕府の安泰と万民の平安を祈願するため、江戸城の鬼門(東北)にあたる上野の台地に、慈眼大師(じげんだいし)天海(てんかい)大僧正によって建立されました。

江戸時代には格式と規模において我が国随一の大寺院となりますが、幕末の上野戦争により、敷地の大部分が上野公園となりました。

寛永寺は上野に刻まれた歴史の重みを今に伝えています。

学問の神様として菅原道真を祀る神社は日本全国にありますが、上野駅からほど近くにある「湯島天満宮」もその1つです。

社伝によると湯島天満宮は458年雄略天皇の勅令により創建され、1355年から学問の神様として知られる菅原道真公を祀るようになったとされています。詩や書に優れた才能を見せた菅原道真にあやかり、受験シーズンには多数の受験生が合格祈願に訪れています。

境内には数百本の梅の木があり、2月には毎年梅まつりが開催されます。

従来の電波塔である東京タワーが位置する都心部では、超高層建築物が多く建ち並び、陰になる部分に電波が届きにくくなっていたこと、ワンセグやマルチメディア放送を快適に視聴できるようにする目的があり、2012年に設立されました。

高さは634mでギネスワールドレコーズ社により世界一高いタワーとして認定されました。

地上450mの天望回廊からは関東を一望することができます。